徳重駅直結

日曜診療

徳重駅直結

日曜診療

4/29(月)〜5/6(月)の期間、ゴールデンウィークのため休診となります。

またゴールデンウィーク前は診療時間が不規則と

なります。ご注意ください。

・4/26(金)17時まで(最終受付16:30)

・4/27(土)通常診療

・4/28(日)午前通常診療、午後休診

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |

| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |

※休診日:祝日

新型コロナウイルス対策について

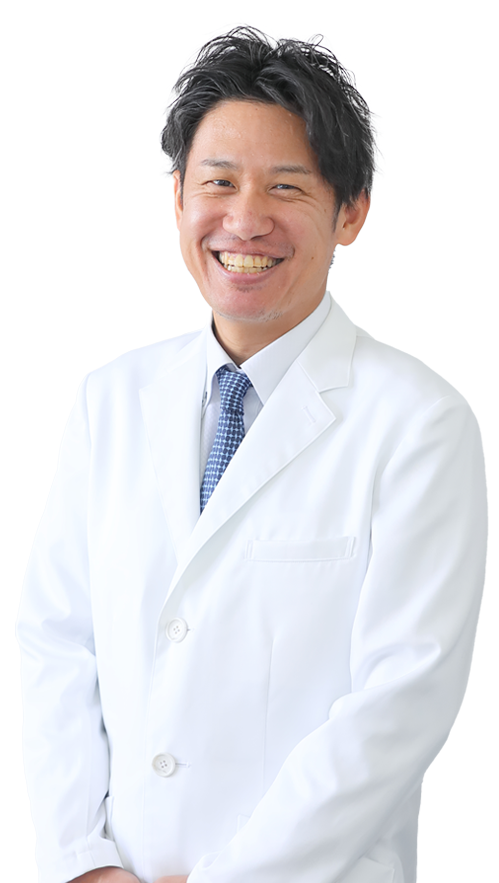

思い立ったが吉日!

私の理念は思い立ったらすぐ行動です。

人生も歯の治療も悩んだ今が出発点。

私と一緒に笑顔と豊かな人生を

掴みにいきましょう。

当院には、日本歯周病学会認定医と

日本成人矯正歯科学会認定医、

世界舌側矯正歯科学会認定医の資格を

持った歯科医師が在籍しています。

それぞれの資格を生かしより質の高い治療を

ご提供いたします。

臨床経験や症例の提出など舌側矯正の専門家に相応しいのかを厳しく審査し、

それにクリアした歯科医師のみ世界舌側矯正歯科学会に認定されます。

※2022年12月時点

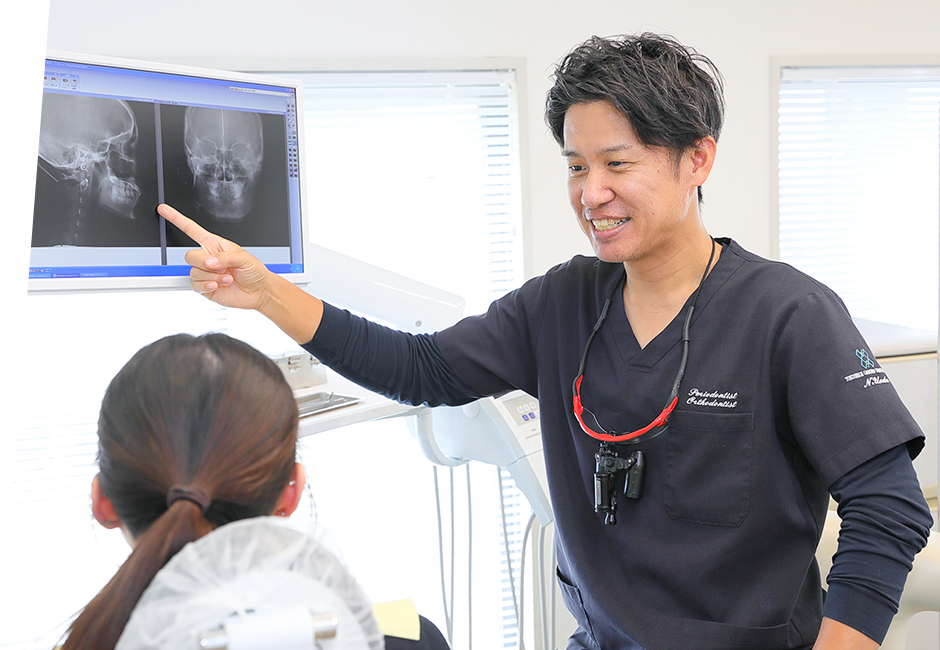

これまでに対応してきた矯正治療は

通算2,000症例以上あります。

これまで様々な不正咬合を

治療してきた実績がありますので、

どのような歯並びでもまずはお気軽に

ご相談ください。

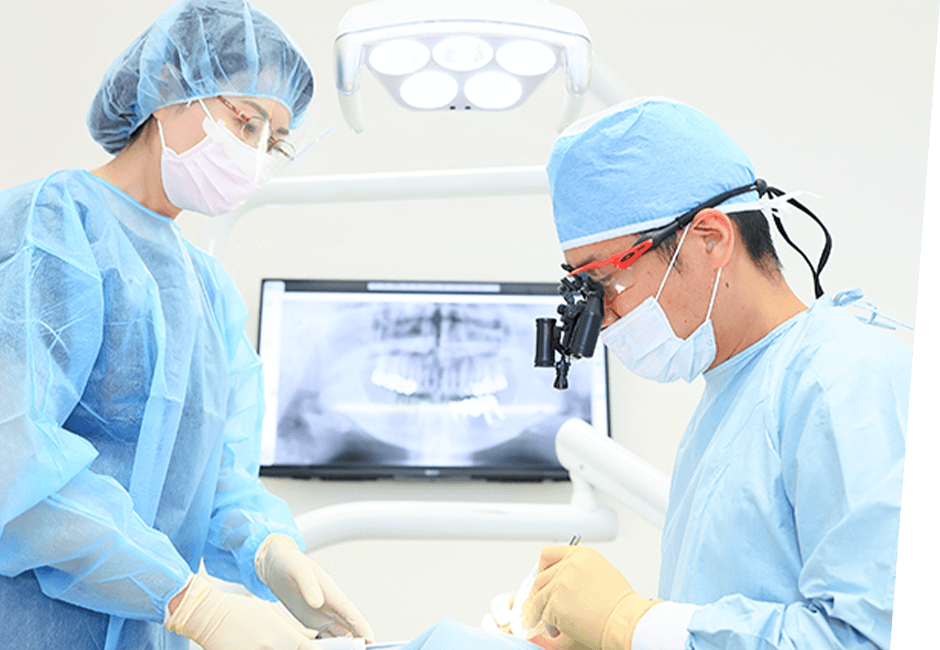

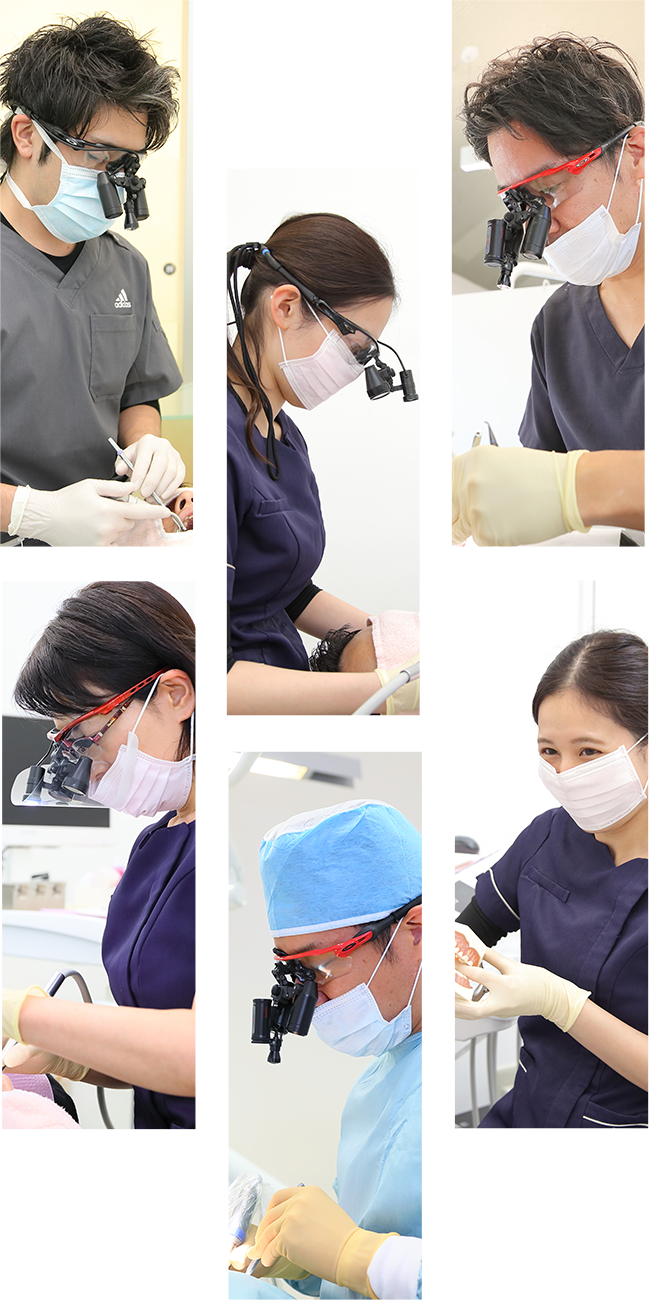

複数の歯科医師による

専門性の高い治療

歯科医療では、一人の歯科医師が全てのトラブルに対応するという体制が一般的ですが、その形ではどうしても治療方針の偏りや診断ミスが起こりがちです。当院には矯正や口腔外科、入れ歯など専門分野の異なる複数の歯科医師が在籍し、連携を取って治療を行っています。様々な経験・専門性がある者同士で常に意見を交換することで、より質の高い医療を患者さまにご提供することが可能になります。

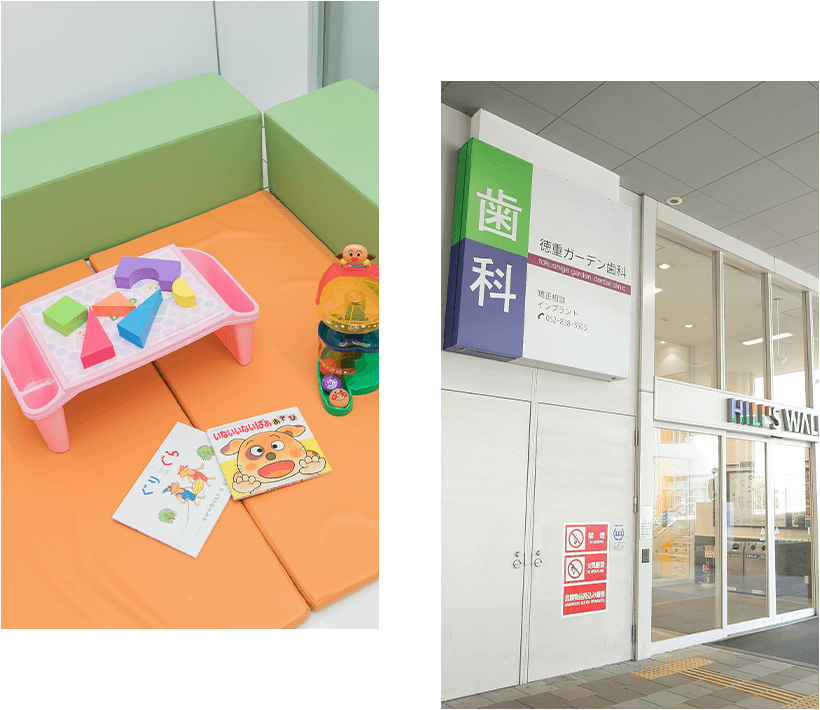

患者さん目線の

通いやすい医院

当院は患者さんの目線を大切にして、お子さんからご年配の方までどなたにも通いやすい歯科医院を目指しております。お子さん連れに便利なキッズスペースやファミリールームの設置、徳重駅に直結した大型ショッピングモールの敷地内にあるなど通いやすいと好評をいただいております。

予防・審美専用の

お部屋をご用意

当院は予防・審美専用のサロン「Beauty salon Blange」をご用意しております。歯科衛生士が専門的な歯のクリーニングを行うPMTCをはじめ、ホワイトニングや矯正などの歯を削らない処置を、落ち着いた空間でリラックスしながら受けていただけます。

徹底した

滅菌対策

全ての患者さんに安心して治療を受けていただけるよう、滅菌対策に力を入れています。歯科用の先端オートクレーブ滅菌器であるドイツ製シロナ社の「ダック」を導入し、タービンやコントラなどの歯科治療器具を1本ずつ滅菌消毒しています。

当院は患者さんの目線を大切にして、お子さんからご年配の方までどなたにも通いやすい歯科医院を目指しております。

地下鉄桜通線の徳重駅に直結した大型ショッピングモールの敷地内に立地しており、大型駐車場も完備されているので、お買い物と合わせて電車や車でお気軽にご来院いただけます。

また「歯医者さんにかかりたいけれど、平日は仕事や学校で忙しくてなかなか行けない」という方のために、お盆、土日も診療を行っており、患者さんのご都合に合わせて曜日を気にせずにご来院いただけます。